Unterschiede zur modernen Violine :

Die Unterschiede der Barockvioline zur modernen Violine sind:

•schlankerer sowie anders platzierter Stimmstock

•kürzerer und dünnerer Bassbalken

-

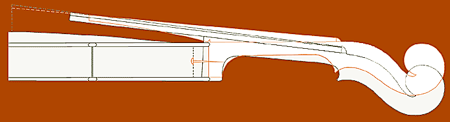

•kaum angewinkelter Hals (in der Skizze ROT) - aufgeleimt und genagelt, nicht eingesetzt

-

•kürzeres Griffbrett, erst aus Buchsbaum-,

im 18. Jahrhundert aus Ahornholz oder Fichte gefertigt, mit Ebenholz furniert

•leichterer Saitenhalter; in der Regel auch aus Weichholz mit Ebenholzfurnier

•etwas dickere Decke

•Bespannung mit Darmsaiten (G-Saite meist mit Silberdraht umsponnen)

•bis zu 25% geringeres Gewicht

•andere Stegform, -höhe und -dicke

•eine tiefere Stimmung (415 Hz)

-

•unterschiedliche Bogenformen und -längen (siehe „Violinbogen“)

Anmerkung: in allen Details gibt es fast genauso viele Ausnahmen wie Regeln, bedingt durch regionale Gepflogenheiten, Experimentierfreudigkeit, ständiges Suchen nach Verbesserungen und Individualität.